令和6年度 第3回熊野町防災・減災まちづくり会議

令和6年10月26日(土曜日)に『令和6年度 第3回 熊野町防災・減災まちづくり会議』を熊野町役場3階会議室で開催しました。

平成30年度から始まったこの会議は、町全体が共に取り組み、災害に強いまちづくりの実現を目指して毎年行われています。

今年度は『実践!防災訓練(いろんな備えをみんなでやってみよう!)』をメインテーマに、防災訓練や防災イベントに参加しやすい環境づくりや、町民同士の助け合いや行政と町民との協働、町民と地域の連携を目指し、講演・ワークショップ・訓練を実施します。

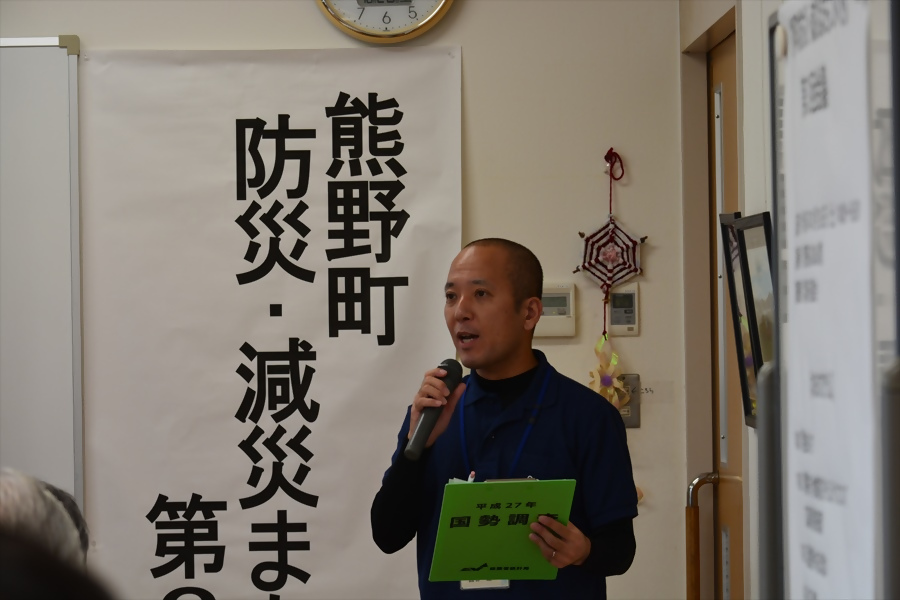

第3回のテーマは『防災士の心得』で、第1部は神戸大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授の室崎益輝様による『災害の時代におけるコミュニティ防災』と題した講演、第2部は、『座談会』と称して室崎先生を囲んでの質疑応答を行いました。防災士として活動されているかた、防災士に興味のある方を対象に募集し、参加者は10名でした。

第1部の講演では、阪神淡路大震災をはじめとする室崎先生がこれまでご経験された様々な自然災害の現場での対応、日常からの防災・減災の取組みについてお話いただきました。

東日本大震災や能登半島地震に象徴されるように、災害の巨大化、複合化、多様化、頻発化、不測化と災害の進化には、防災の進化やコミュニティの進化で応える必要があるとご説明いただきました。また「被害の引き算(被害を減らすこと)」を「対策の足し算(多様な対策を組み合わせた減災)」で実現することが大事で、このためにはコミュニティの果たす役割が大きいと教えていただきました。

コミュニティにしかできない防災、具体的には隣近所の避難誘導、避難所での個別に配慮した食事の提供などについてもご説明いただきました。また、ある地域の自主防災組織では中学生が参加し活動している例もお話しいただきました。

防災士は、コニュニティの防災・減災の担い手として期待されています。専門性と組織性を磨き、(1)率先者としての役割、(2)つなぎ手としての役割、(3)専門家としての役割が求められていることを示し、参加者にエールを送られていました。

講演の様子は熊野町YouTubeチャンネルで令和7年1月末まで公開されていますので、是非ご覧になって下さい。

第2部は『座談会』として、室崎先生を囲んで質疑応答を行いました。参加者にはコミュニケーションカードを配布し、質問・感想など自由に記載していただきました。

参加者からは、「コミュニティを活性化させる、スキルアップさせるにはどうしたらいいですか」といった内容の質問が多く寄せられました。室崎先生からは、「集まりたいと思う場を作ることが大事です。例えば避難訓練などの後に、炊き出しやカラオケ大会などです。子供を対象とした避難訓練を実施すると保護者(親世代、祖父母世代)も参加するので活性化に繋がると思います。スキルアップについて、知りたいこと学びたいことがあれば勉強会など企画することが大事です、外部講師を呼ぶ必要はなく、参加者がそれぞれ担当して各自で調べてきて発表するという形もよいと思います。」と詳しくご回答いただき、参加者も大きく頷き、納得された様子でした。

最後に、「行政・コミュニティ・防災士がスクラムを組むことと、防災士と行政が信頼関係を築くことが大事です」とメッセージをいただきました。

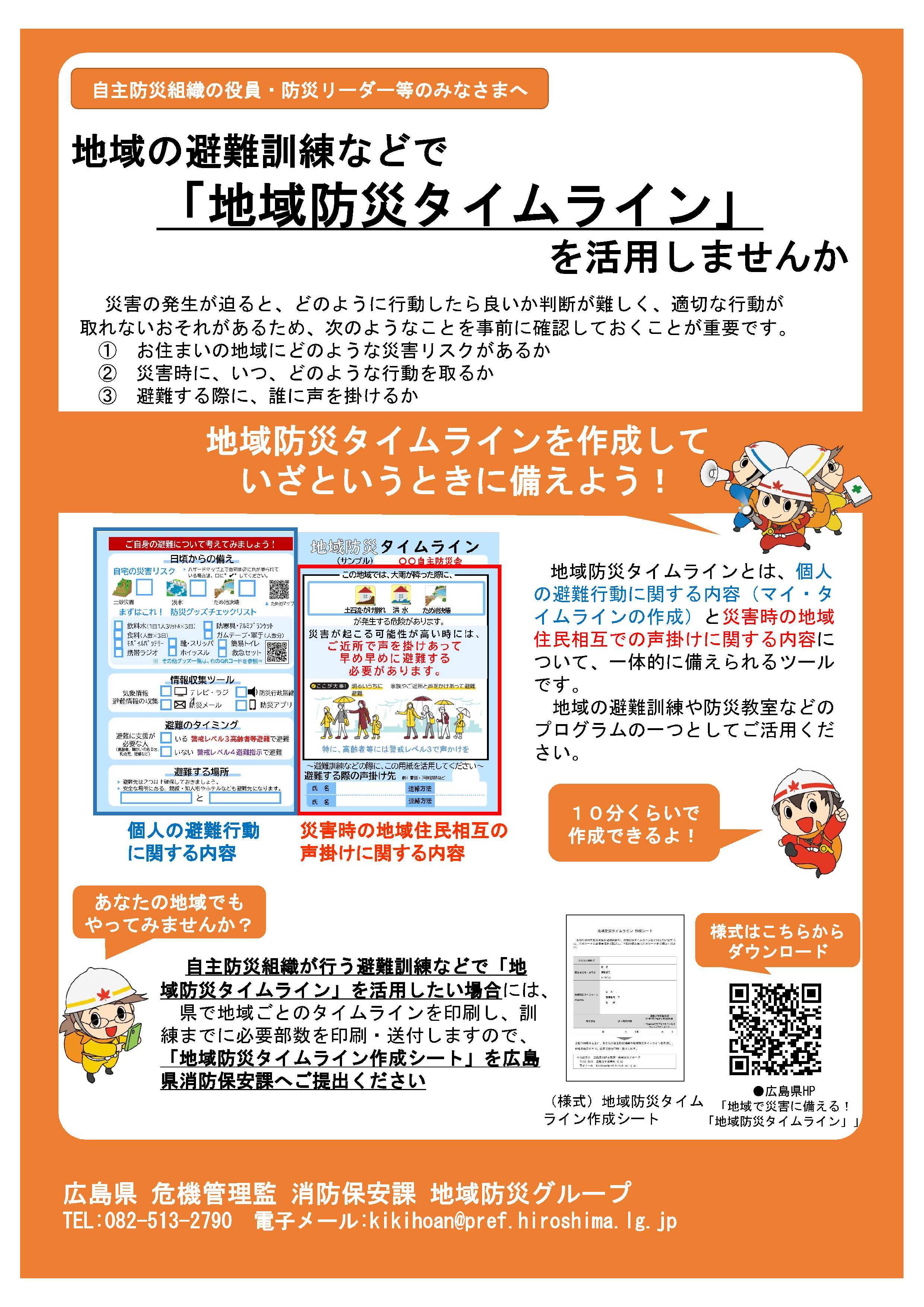

今回は、広島県危機管理監消防安全課の内海主任から、広島県が進めている地域防災タイムラインについてご説明いただく時間も設けました。

次回は、12月15日(日曜日)に、広島市安佐南区にある『広島市豪雨災害伝承館』の視察会を行います。自然災害から得られた教訓や復旧や復興の取り組みなど、伝承館が発信する「防災・減災の想い」を一緒に学びましょう。13時に役場にお集まりいただき、マイクロバスにて伝承館へ向います。マイクロバスにはまだ空きがありますので、12月12日(木曜日)までに申し込み頂ければ、参加できます。是非、ご参加ください。

会議参加申込など詳しくは、熊野町役場防災安全課(電話:082-820-5631/E-mail:kiki@town.kumano.hiroshima.jp)までお問合せ下さい。

リンク