【教育長のページ】熊野中学校区公開研究会開催~生徒自身による組曲の再創造とは~

先日熊野中学校区で受けている「探究的な学びを中核とした「学びの変革」カリキュラム研究開発事業に係る公開研究会」が熊野中学校で開催されました。

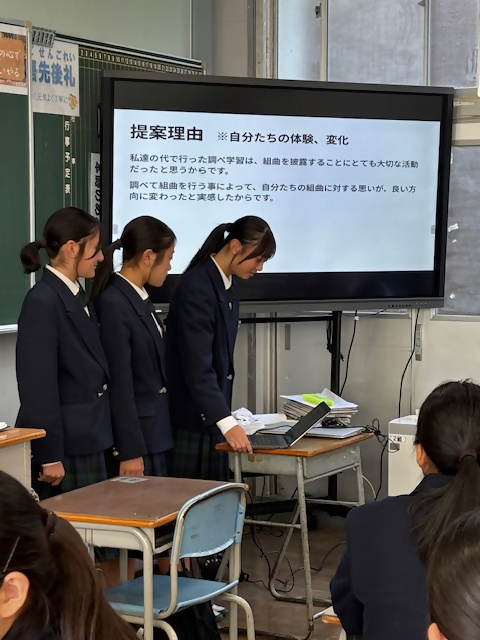

熊野中学校では、平成15年度から組曲「筆の都くまの」に取り組んできました。組曲「筆の都くまの」は熊野に伝わる民謡や踊りをもとに、和楽器・吹奏楽・書道・舞踊を融合させたものです。この組曲を生徒自身が探究的な学習を通して再創造していくことが今回のテーマです。これまではどちらかというと先生方から教わる受け身的な取組だったものを、生徒自身がこの組曲を受け継ぐ意味を問い直し、「なぜこの組曲を次代に残したいのか」「自分たちはどのような思いを込めたいのか」といったテーマを探究し自分たちで再創造するというものです。2年生・3年生の生徒がそれぞれのパートに分かれて取り組みました。生徒は組曲に関わる地域文化や表現の在り方等について探究し、生徒間の対話を通して表現を磨き上げていきました。先日の文化祭では見事な演技を見せてくれました。今回の研究会では、各パートに分かれてこれまでの取組を振り返り、学習によって得たものを来年の次の代に提案するという内容の公開でした。さらに今回の研究会では授業後に参観した他校の先生方と対話をするユニークな取組を行いました。これが面白かった!この学習で何を学んだのか、何を感じたのか、自分たちができることは何か、次代に期待することは何か、など生徒たちにいろいろと質問すると生徒自身が自らの思いを自らの言葉で語ってくれます。真剣に取り組んだからこその言葉が返ってきます。たくさんの生徒と話をしましたがみんな自分の思いを語ってくれました。これはまさに探究的な学びを通して自分たちの組曲を再創造していった誇りからくるものだと感じることができました。生徒の言葉を少し紹介します。

<書道パート3年生の生徒からの言葉>

実行委員会を立ち上げたことで各パートからみんなの思いを聞くことができた。書道では自分の思い、得意なことを組曲で表現できた。来年絶対見に来るから。

<吹奏楽パートの生徒の言葉>

練習で音を合わせる意識が高まった。自分たちの立ち位置を考えることができた。小学生にもぜひ知ってもらいたい。

<踊りパートの生徒の言葉>

伝統的な踊りの意味等について探究したが解決できなかった。そこで私たち自身が受け継いできた踊りの意味を考え、価値づけた。これを引き継いでもらいたい。

<太鼓パートの生徒の言葉>

一番目立つパートだからこそ、どこまで自分たちが目立ってよいのか感じたところがあり、他のパートの動きについても目が向くようになった。

<篠笛パートの生徒の言葉>

最初はしたくなかったけど、取り組む中で自分の弱さにも気付いた。それを乗り越えることで自分の成長につながったと思う。みんなの団結力を感じた。自分たちの役割についてしっかり考えることで篠笛パートとしての誇りが持てた。

生徒からはこれ以外にもたくさん宝物のような言葉が出てきました。「取り組む前の自分と今の自分で変わったところは何ですか?」と問われた生徒からは「熊野がもっと好きになった。」との回答。

ふるさとから、地域から、本気で学ぶことの大切さを改めて感じることができました。

熊野町教育委員会 教育長 平岡 弘資