【教育長のページ】熊野第二小道徳科授業研究~嘘をつかないとはどういうことか?~

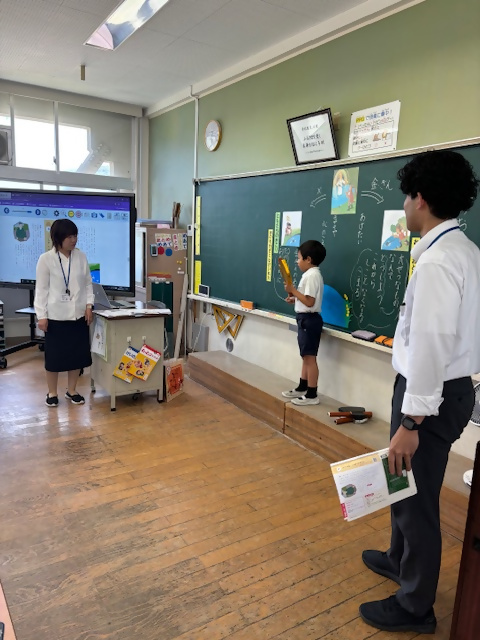

先日熊野第二小学校で熊野町道徳教育部会の道徳科授業研究が行われ参加しました。授業後には立命館大学教職大学院荒木寿友教授にご指導を受けました。

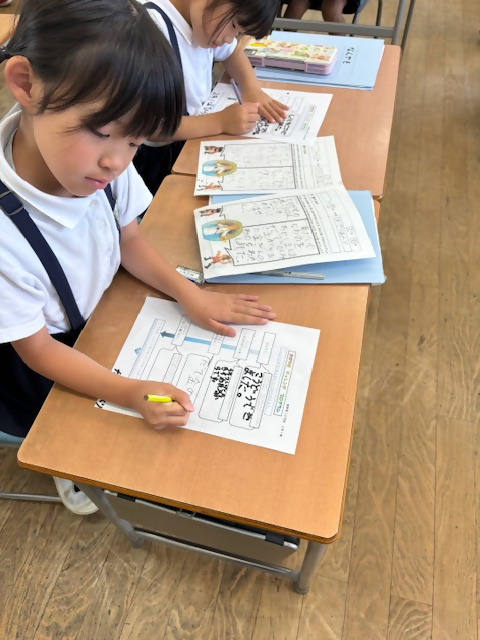

2年生の授業で教材は「金のおの」です。有名な話なので簡単に紹介します。池におのを落とした正直な木こりは神様から金、銀のおのをもらいます。嘘を言った木こりは神様から何ももらえずおのも無くしてしまいます。

授業では子供たちに木こりと友だちの木こりの気持ちを考えさせ、役割演技で子供が神様になり木こりたちになんと言ったか考えました。最後は「嘘ばっかりのクラスだとどうなると思う?」と問うと「絶対にいやだ。」「そんなクラスには居たくない。」と子供たちは答えました。子供たちは自分事として考えることができていました。授業後の協議では授業者からも参観者からも、子供たちが「正直かどうか」ではなく「わざとかどうか」にこだわり少し混乱したという話が出ました。このことについて荒木教授から興味深いご指導があり、こんな話をお聞きました。

「小さな男の子が、お父さんが外出したのでお父さんのインク壺で遊んでいて、そのうちテーブル掛けにすこしインクをこぼして汚してしまいました。」「小さな男の子がお父さんのインク壺が空になっていることに気づき、外出中にインクを入れて喜ばせてあげようと思いました。しかしインク壺を空けた時、テーブル掛けを大きく汚しました。」

これってどちらが悪い?

ピアジェの研究では7歳頃の子供は大きく汚した方が悪いと言う。9歳頃からは動機に焦点を当て始めて遊んで汚した最初の子の方が悪いと考えるということです。2年生の子供たちが「わざと」にこだわったのも子供たちの成長なのかもしれません。

もう一つ大人が考えさせられる「嘘」の話。作為の嘘と不作為の嘘。

お話(1)作為の嘘:みさきさんはゴミをゴミ箱に投げて遊び、ゴミをちらかしていた。そこに先生が来た。みさきさんは先生に聞かれたら「私ではない。」と言おうと思った。先生から「これはみさきさんがやったの?」と聞かれたのでみさきさんは「私ではありません。」と言った。先生は教室から出て行き、みさきさんはホッとして喜んだ。

お話(2)不作為の嘘:なおさんはゴミをゴミ箱に投げて遊び、ゴミをちらかしていた。そこに先生が来た。なおさんは先生に聞かれたら「私ではない。」と言おうと思った。先生は「誰だろう。散らかしたのは。」と呟いた。先生はなおさんに何も尋ねなかったのでなおさんは何も言わなかった。先生は教室から出て行き、なおさんはホッとして喜んだ。

これってどちらが悪い?

どちらも罪は同じはず。でも大人は作為による悪いことを不作為による悪いことよりもネガティブに判断する傾向にあるということです。つまり黙ってごまかすことは気にならないということ。この傾向は子供たちと比較して大人になるほど強くなるということです。みなさんはどうでしょうか?

熊野町教育委員会 教育長 平岡 弘資