令和3年度 第6回熊野町防災・減災まちづくり会議

3月20日(日曜日)に「令和3年度 第6回熊野町防災・減災まちづくり会議」を熊野町役場3階会議室で開催しました。

平成30年度から始まったこの会議は、町と町民が協働して取り組む災害に強いまちづくりの実現を目指しており、今年度は、“自助・共助の実践”をメインテーマとして、避難行動、避難所の設営および運営、要配慮者支援、仲間づくり等について、講演、ワークショップ、訓練を開催しました。

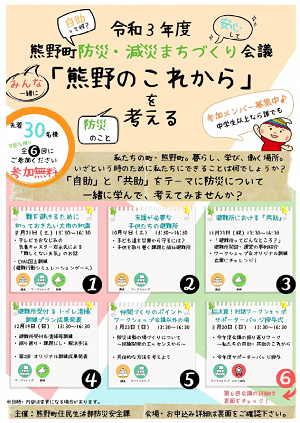

第6回は、今年度最後の会議ということで、テーマを「令和3年度防災・減災まちづくり会議総決算~私たちの自助・共助のこれから~」として、ワークショップを行いました。

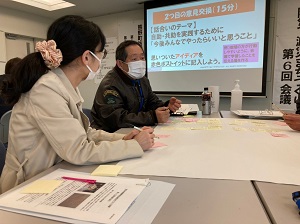

中学校を卒業したばかりの学生や幼児連れのお母さんなど、23名の方にご参加いただきました。今回も新型コロナ感染症予防策(注:1)をして実施しました。

会議冒頭は、オンライン開催となった第5回に触れ、既にYouTube動画をご覧になった参加者からオンライン会議システムでのワークショップに挑戦された会議メンバーの活躍ぶりが共有され、まだご覧になっていない参加者はこれからの視聴を楽しみにされていました。

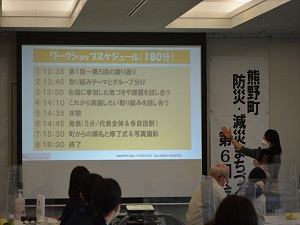

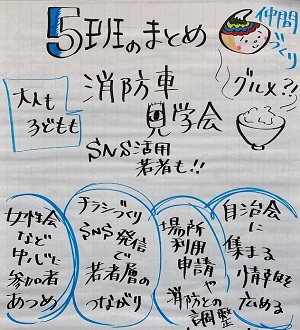

『令和3年度防災・減災まちづくり会議総決算~私たちの自助・共助のこれから』をテーマとしたワークショップでは、参加者が第1回~第5回の会議を振り返り、会議へ参加した感想や気づきを話し合い、これから共に取り組む主体的なアイディアをまとめました。1班は「避難行動」、2班は「要配慮者支援」、3班は「避難所の運営」、4班は「防災訓練」、5班は「仲間づくり」についてアイディアを出し意見交換を行いました。自ら深掘りしたいテーマを選んだことと、6回の会議を通してメンバー同士の信頼関係が築かれたことにより、活発な意見交換がされていました。

各班は自助・共助を実践するために、「今後みんなでやったらいいと思うこと」を具体化して発表し、参加者全員で共有しました。

内容は次のとおりです。

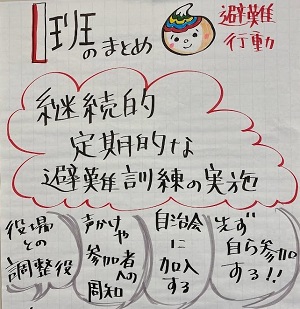

1班(避難行動)発表の詳細

|

・災害で初めて避難所へ移動する行動をとった。 ・災害から時間が経過し、避難する人が減ってきている。 ・訓練をしないと避難行動はとれないのではないか。 ・危険な場所に住む方々が、安全な場所へ退避することを風化させないために継続して避難訓練を実施しよう。 |

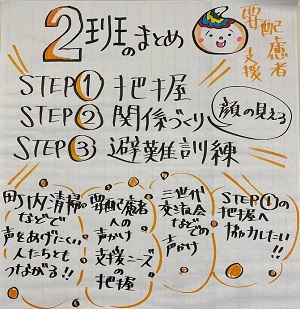

2班(要配慮者支援)発表の詳細

|

・STEP1 9月の町内一斉清掃時に、自治会の班単位で要配慮者(高齢者や障害者だけでなく、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、難病患者なども含む。)を把握する。 ・STEP2 月1回の回覧板配布時も活用して、直接、状況を聞き取るなどし、声をかけやすい関係をつくる。 ・STEP3 誰が、いつ、どのように助け出すのかを自治会内で話し合って、訓練で体験する。50世帯くらいのサイズで実際にやってみる。 |

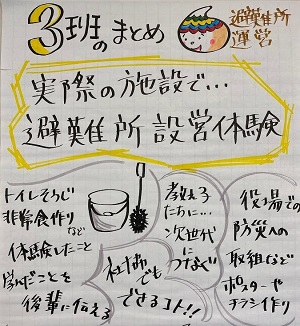

3班(避難所運営)発表の詳細

|

・トイレの清掃方法をたくさんの人に知ってもらう。使い方を掲示する。 ・避難するときに持参するリュックについて、学校で作って紹介し合う。 ・いろんな世代の人と、避難所を体験してみる。 ・梅雨前に避難所運営をしてみる。 |

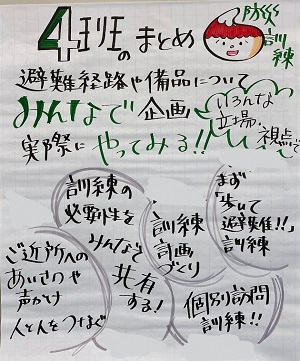

4班(防災訓練)発表の詳細

|

・多様な世代で一緒に実際に避難経路を歩いてみる。備品を使ってみる。 ・急に支え合いはできないので、普段からの支え合いが必要。 ・訓練は、難しいことを掲げてもできないので、楽しくできる範囲でやることが大事ではないか。 ・自治会、民生委員、消防団など多様な主体に訓練に参加してもらい、繋がることが大事。 |

5班(仲間づくり)発表の詳細

|

・熊野は田舎で顔の見える関係だと思っていたが、隣でも分からない人がいるので、出会いの場を作って、人と出会う。 ・バーベキューなどをして匂いにつれられた方が集えば輪が広がると思ったが、近所でクレームが出るので実行に移せない。 ・ミニ運動会は、若い人しか集まってこない。 ・土日に自治会から女性会や子ども会に声をかけて、消防車の見学、郷土料理の八寸体験の会を実施する。この会の情報は、SNSを利用して若い人を中心に広報していく。 |

取り組みたいアイディアを発表した後、個人の役割についても発表していただきました。「自治会に加入する。」と発表していただいた方は、会議メンバーでもある自治会長と連絡先を交換されていました。また、「自治会の情報を若年層へSNSで発信する」ために会議メンバー同士でメールアドレスの交換をされるなど、第5回会議のテーマ『仲間づくり』を体現する様子もありました。

最後に、熊野町から「熊野町防災サポーター」として活動していただくようお願いし、会議メンバー全員から快諾していただき、町長から熊野町防災サポーター特製缶バッジを贈呈しました。

熊野町防災・減災まちづくり会議は、令和4年度も開催します。開催内容等について決定し次第、町ホームページ等でお知らせします。

注:1 新型コロナウイルス感染予防策:会場入口で検温(37.5度以上は参加見送り)と手指の消毒、会場のドアや窓の開放、会場内に扇風機を2台設置し、常時換気、スタッフ・参加者全員のマスク着用、新しい生活様式に沿ったテーブルの間隔や椅子の配置、テーブルにアクリル板の設置、休憩中の手洗い等。