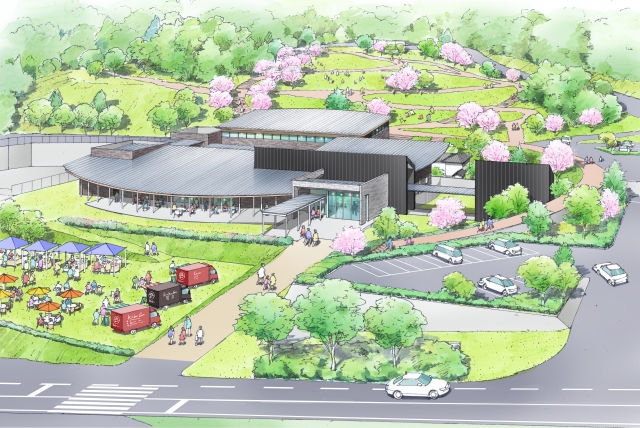

〔連載特集〕筆の里工房周辺の整備事業 「つながる つなげる」 (その17)

都市公園と公園施設(観光交流拠点)の建設を進めています

(イメージ図)

わずか75年後には、日本の人口が今の半数に減少すると見込まれるなか、“ふるさと熊野”を子や孫に残すために、私たちには今できることがあります。

個性豊かな文化を活かした魅力的なまちづくりも、移住する場所、住み続ける場所として人々をまちに惹き付ける大切な取り組みの一つのはずです。

熊野町は筆産業とそれにより培われた文化芸術が息づくまちです。このソフトパワーを活かし、この地に住む人々がつながり、まちと文化を未来につなげるため、都市公園と観光交流拠点施設の建設を進めています。

工程の3分の1が経過した現在の状況

今年の5月に始まった新施設の工事は、令和8年5月までの12か月の工期を予定しています。

今夏の連日にわたる猛暑により、工事現場ではいつになく厳しい環境が続いていましたが、工事は着実に進んできました。

3つの工区に分けて実施している工事も、2つの工区ではすでに建物本体を支える基礎工事が終わり、残りの工区も11月中の完了を目指しています。

このまま順調に工事が進めば、12月には、柱や梁などを組む本体工事に移り、年明けには建物全体の外観が見えてくる予定です。

<現在の状況>

<7月中旬の状況>

公園利用者分も含めて200台以上のスペースを確保する駐車場整備工事は、第2期工事で完成させるエリアの掘削工事がほぼ完了しました。

本年度内にこの場所を仮駐車場として整地した後、現在の仮駐車エリアの仕上げ工事を行います。

筆の里工房での和文化継承の取り組み

和文化と筆のかかわり

筆の里工房は、主要産業である筆産業の振興と、筆にまつわる創作活動や表現行為といった文化(筆文化)が暮らしに根ざした個性的な地域づくりの拠点として、平成6年にオープンした博物館です。筆文化に関する筆の里工房の活動もまた、「和文化」の次世代継承に貢献する取り組みでもあります。

「和文化」の成立や継承、その成果物の形成において、筆や刷毛(はけ)の存在は極めて重要です。

例えば、伝統芸能の歌舞伎では役者の隈取り(くまどり)などの化粧の際に、伝統工芸の陶芸や漆芸、染色などの描画や彩色で、日本建築では掛け軸や襖絵(ふすまえ)など装飾品の制作において、筆や刷毛は必需品です。ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の調理の場面でも、寿司ネタにたまり醤油を塗る際などに使われる料理道具の一つとなっています。

茶室「鐘聲庵」(しょうせいあん)

千利休(1522-1591)が様式を完成させた草庵風の茶室では、床に飾られる墨蹟(禅僧などによる書)が茶の湯の第一の道具として珍重されてきました。

このように、茶の湯は筆文化とのかかわりが深い和文化の一つなのです。

筆の里工房にある茶室「鐘聲庵」では、武家茶道として伝わる上田宗箇流の茶道教室や茶会などが催されています。「鐘聲庵」は、和文化のなかでもひときわ精神性が濃密な茶の湯の世界観を示す“もてなし”の空間として、これからも筆の里工房において重要な役割を担う貴重な文化資源です。

茶室の軒下に掲げる茶室名の看板、扁額(へんがく)は、筆の里工房の副館長でもある、上田宗箇流の家元、上田宗冏宗匠の揮毫(きごう)によるものです。

茶の湯継承の実践者・上田宗箇流教授 大下宗蔦さん

「鐘聲庵」は、裏千家流の格式ある茶室が移築されたもので、この茶室を訪れた茶道の愛好家の多くが「このような場所で茶の湯が学べるのは幸せ」と感嘆されます。

茶道には独特の作法やマナーや決まりごとがありますが、“敷居の高い文化”だと敬遠する必要はありません。文化交流を進めるためにも、筆の里工房の茶室では、国籍や年齢にとらわれることなく、どなたでも気軽に参加できるような環境づくりや運用への一層の工夫が必要なのではないでしょうか。

これは、和文化継承者のすそ野を広げるうえでも、大切な視点だと考えます。

和文化要素のプログラムと「鐘聲庵」の移築

新施設では、和文化の要素を含む多様な創作体験や活動に関するプログラムも予定しています。

また、その環境整備の一環として、新施設に「鐘聲庵」を移築し、筆文化をはじめとする和文化体験や、国内外への魅力発信を強化するための準備も進めています。

連載記事をお届けします!

公園施設(観光交流拠点)がオープンするまでの間、これまでの経緯や整備事業の進み具合、予定する事業内容への町民のみなさんからのコメントなど、様々な角度からの連載記事をお届けします。

次回(その18)は、新施設に配備する家具類の購入事業などについてお知らせします。