〔連載特集〕筆の里工房周辺の整備事業 「つながる つなげる」 (その6)

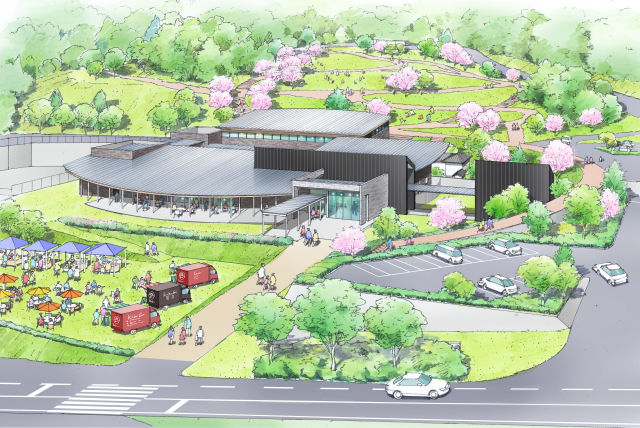

都市公園と公園施設(観光交流拠点)の建設を進めています

(イメージ図)

わずか76年後には、日本の人口が今の半数に減少すると見込まれるなか、“ふるさと熊野”を子や孫に残すために、私たちには今できることがあります。

個性豊かな文化を活かした魅力的なまちづくりも、移住する場所、住み続ける場所として人々をまちに惹き付ける大切な取り組みの一つのはずです。

熊野町は筆産業とそれにより培われた文化芸術が息づくまちです。このソフトパワーを活かし、この地に住む人々がつながり、まちと文化を未来につなげるため、都市公園と観光交流拠点施設の建設を進めています。

今回の内容

本町における特徴的な文化芸術活動やその歴史をご紹介します。

全国書画展覧会

書写・書道と図画工作・美術教育の振興を目的とし、毎年開催されます。

昭和6年に「全国書き方展覧会」として発足し、今年で92回目となる、長い歴史と伝統を重ねた国内最大級の公募展です。

昨年は全国の小中学校などから10万9千点に及ぶ書と画の作品が出品されました。また、海外23か国32地域の日本人学校などからも作品が寄せられるなど、国際色豊かな展覧会として親しまれています。

今年は約10万5千点の出品がありました。展覧会は、11月23日(土・祝)から25日(月)まで町民会館で開催され、24日(日)には表彰式が行われます。

このほか、誰でも出品できる「ふれあい書道展」が年2回開催されます。

筆まつり・筆の日週間

筆まつりは、“三筆”の一人、嵯峨天皇をしのび、製筆に努めた先人に感謝するため、熊野町商工会の設立10周年にあたる昭和10年から始まり、毎年秋分の日に開催されます。県内外から観光客を迎える本町最大のイベントで、大書席書や競書大会、フォトコンテスト、ハンズクラフトなどの多彩な芸術活動が繰り広げられます。

平成20年には、町制施行90周年を記念して、春分の日を「筆の日」とする町条例を制定し、筆や筆文化の魅力を全国に発信しています。「筆の日」を含む「筆の日週間」には、公共施設や筆事業所などで創作体験や作品展示などのイベントが行われます。

本町に本格的な春の始まりを告げる風物詩として定着してきました。

筆の里工房

熊野町の筆づくりは江戸時代末期に始まり、昭和50年には、国の伝統的工芸品に指定されました。

筆の里工房は、全国一の筆の生産地という地域特性を活かした魅力あるまちづくりを進めるため、平成6年に開館した博物館です。

館内では、古代から続く筆文化の解説、毛筆や書画など収蔵品の展示、筆づくりの工程の紹介と実演のほか、創作体験コーナーや約1,500種類の熊野筆の紹介と販売を行う『熊野筆セレクトショップ』など、館内施設も充実しています。

また、さまざまな教室や国宝級の文化財からサブカルチャーに至る文化芸術分野の多彩な企画展を開催しています。

現在、開館30周年を記念し、平安から鎌倉時代にかけて活躍した藤原定家の書風をテーマとした企画展「定家様が伝えた文化」を11月4日(月・休)まで開催しています。

名児耶明(なごやあきら)さんの

メッセージ

筆の里工房の展示は、全国の著名な美術館や博物館と比較しても遜色なく、地場産業の根幹である筆との関わりが深い展示内容は、

他の博物館施設と異なり、全国的にみても極めて独自の世界を展開しています。

わが国の文化は筆と関わることが多く、筆の里における展示の種が尽きることもありません。更なる発展と展開を期待できる施設です。

(名児耶明さんのプロフィール)

1949年生まれ。書道史、書文化研究の第一人者。

2019年まで五島美術館(東京都世田谷区)の副館長を務め、2021年に筆の里工房副館長(非常勤)に就任。

町では、筆づくりやこれら文化芸術活動の歴史と実績をふまえ、「筆文化と芸術創造のまち」のイメージづくりに取り組んでいます。

連載記事をお届けします!

公園施設(観光交流拠点)がオープンするまでの間、これまでの経緯や整備事業の進み具合、予定する事業内容への町民のみなさんからのコメントなど、様々な角度からの連載記事をお届けします。

次回(その7)は、本町の地域文化の源といえる「筆づくり」の歴史や伝統的工芸品指定への歩みをひもときます。