〔連載特集〕筆の里工房周辺の整備事業 「つながる つなげる」 (その5)

都市公園と公園施設(観光交流拠点)の建設を進めています

(イメージ図)

わずか76年後には、日本の人口が今の半数に減少すると見込まれるなか、“ふるさと熊野”を子や孫に残すために、私たちには今できることがあります。

個性豊かな文化を活かした魅力的なまちづくりも、移住する場所、住み続ける場所として人々をまちに惹き付ける大切な取り組みの一つのはずです。

熊野町は筆産業とそれにより培われた文化芸術が息づくまちです。このソフトパワーを活かし、この地に住む人々がつながり、まちと文化を未来につなげるため、都市公園と観光交流拠点施設の建設を進めています。

今回の内容

建設用地とその周辺での土砂災害等対策の現状と今後の計画についての情報をお届けします。

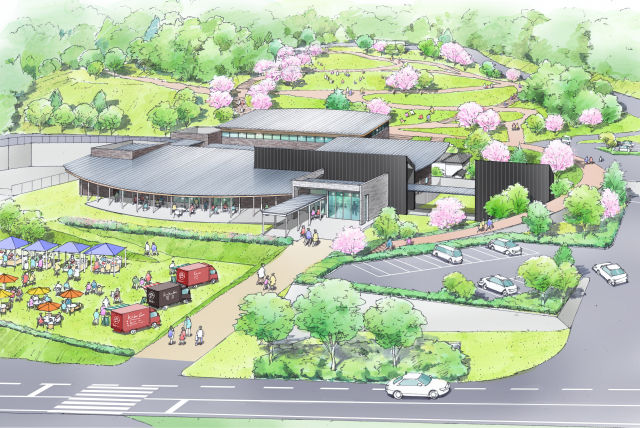

平成30年7月豪雨による筆の里工房及び周辺の被災状況

平成30年7月豪雨により、町内一円で土砂や洪水による災害が発生し、甚大な人的・物的被害が生じました。

筆の里工房でも土石流による被害が生じ、駐車場は全体が土砂や流木で埋まり、一部は筆の里工房の庭園にまで達しました。建物本体の被害は免れましたが、復旧工事が終わるまで閉館を余儀なくされました。

砂防堰堤(さぼうえんてい)の設置

筆の里工房に被害をもたらした土石流は、そばを流れる河川(椎川)上流の2渓流で発生し、山腹や川底の土砂や石が樹木とともに流れ下ったものです。椎川沿いの下流では、橋梁や民家に損傷や浸水などの被害が生じました。

それぞれの渓流で同様の土石流被害を防止するため、砂防堰堤を2か所設置することで安全対策が講じられました。

特別警戒区域の解消工事

筆の里工房の敷地沿いには土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)に指定された斜面があり、雨や地震などの影響で急激に崩壊するおそれがありました。

そのため、崩壊を未然に防ぎ、来館者や職員、施設や収蔵品・展示品を災害から守るため、令和4年度に斜面改良工事を実施しています。

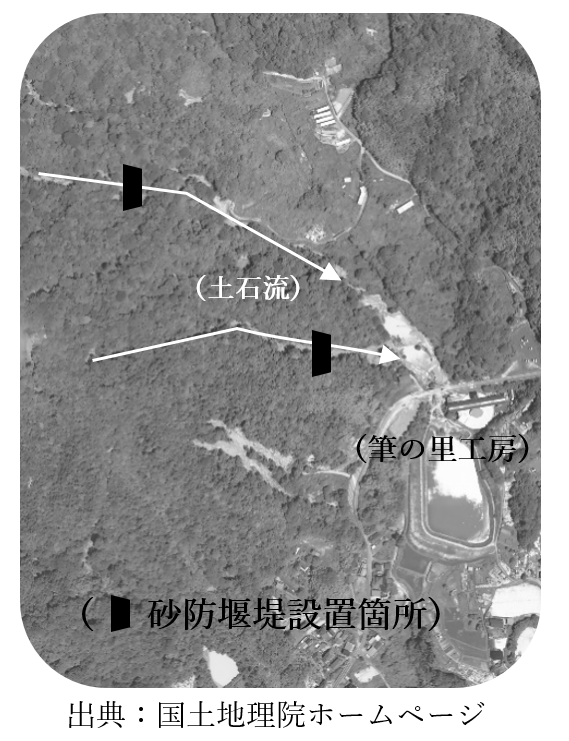

防災調整池の設置計画

一定の面積を超える土地を造成する場合、法令等の定めに従って洪水災害を防止するための調整池と呼ばれる貯水施設の設置が義務付けられます。

今回の都市公園の造成に伴い、田畑や林地など従来の土地が有する保水能力が低下するため、場内で一時的に雨水を貯め置くことで、雨天時の流域河川の流量を緩和し、氾濫による浸水被害を防ぎます。

調整池は公園内に降った雨を集め、徐々に河川に放水するため、造成地内で標高が低い場所に設けることになります。

事故防止や安全確保のため、調整池の中への立ち入りは制限されます。

(調整池のイメージ画像)

連載記事をお届けします!

公園施設(観光交流拠点)がオープンするまでの間、これまでの経緯や整備事業の進み具合、予定する事業内容への町民のみなさんからのコメントなど、様々な角度からの連載記事をお届けします。

次回(その6)は、本町における特徴的な文化芸術活動について、その歴史とともにご紹介します。